هويتنا وأنساقنا البنائية التقليدية، عودة للحياة من جديد

المقال الثاني – الروشان

في المقال السابق تحدثت عن الهوية، وأهميتها العظيمة في حياتنا كمجتمعات، وأوضحت لكم أنني لن أتناول انعكاساتها على العمارة والعمران من منظور نظري، بل سوف أستعرض استيعابنا لها من خلال ممارستنا المهنية عبر تصاميم خضناها، أونعمل عليها حتى الآن في مشروعات حقيقية تولينا مسئولية تصميمها، وهدفي من ذلك هو أن التطبيق دائماً ما يحمل بصمة الواقع الفعلي والعملي الذي نواجهه جميعاً في حياتنا المهنية، وبالتالي يكون الأقرب للتعبير عن محاولاتنا الجادة بعيداً عن الديباجات النظرية.

في هذا المقال سوف أعرض عليكم نسقاً هاماً تناولناه بالبحث والدراسة أثناء عملنا في تصميم مشروع سياحي ريفي بيئي بالمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية.

الروشان

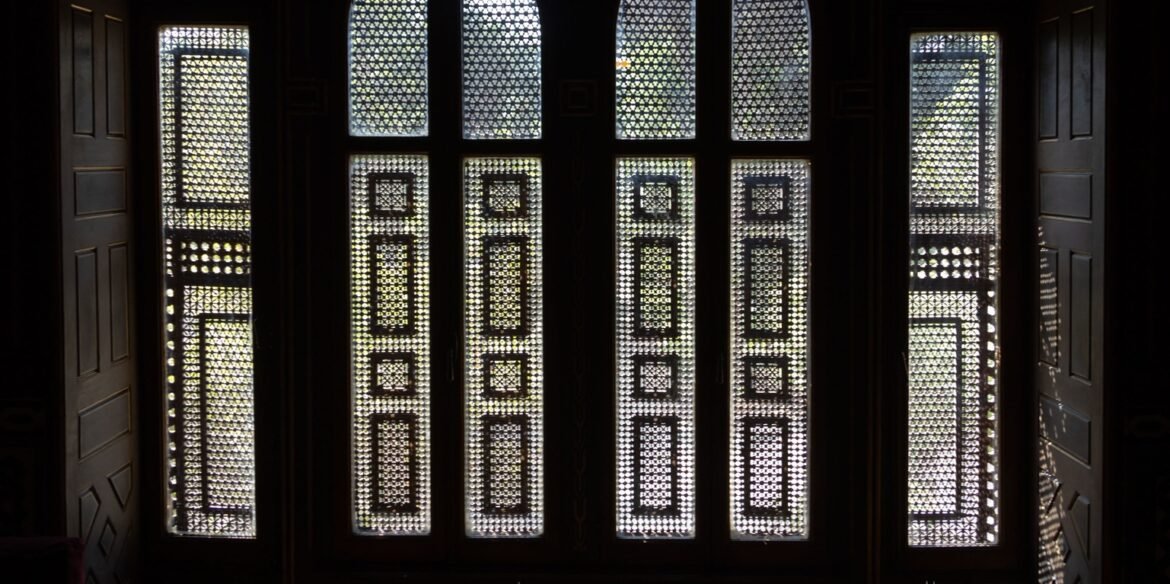

في إطار بحثنا عن أنساق العمارة التراثية بالمدينة المنورة؛ لاحظنا أن هذا النسق كان من العناصر المميزة في النتاج البنائي هناك، كونه ليس مجرد تعبير بصري بالواجهة الخارجية وحسب، بل كان يمثل امتداداً خارجياً للفراغات الداخلية بالمباني السكنية، حيث يجلس في رحابه أصحاب المسكن ليستمتعوا بمطل خارجي وتهوية طبيعية في إطار من الخصوصية التامة، وكثيراً ما كان يمثل جلسة الصدارة في فراغات المجالس حيث يستخدمه كبار السن والمقام، ذلك فضلاً عن كونه مصدراً للإضاءة الطبيعية لتلك الفراغات.

كلمة روشن أصلها فارسي، وتعني الضوء أو المشرق أو اللامع، وتشير معظم المراجع إلى أن هذا النسق منشأه بلاد الفرس، ثم انتقل إلى بلاد العرب في ظل الدولة العباسية حيث تطور في البصرة تحديداً، وسُمي “شناشيل”، والتي تشتهر بها المساكن العراقية القديمة، من بعدها انتقل إلى باقي أنحاء الدولة الإسلامية، فتطور في الحجاز وسمي “روشان”، وتطور في مصر فظهر ما نعرفه بالمشربية والمشرفية، وتواجد أيضاً في المغرب العربي باسم “برمقلي”، والطريف أن هذا النسق له نظائر أخرى عديدة في دول كثيرة حول العالم مثل تركيا، واليونان، والسويد، ألمانيا، بريطانيا،……إلخ وصولاً للأمريكتين، وهذا يؤكد أمراً جوهرياً كنت قد تحدثت عنه كثيراً، ألا وهو أن العمارة تتفق مع الأنثروبولوجيا في عدم وجود ما يسمى “العرق الصافي” أو “العرق النقي”، فالأعراق دائماً ما كانت مختلطة بسبب حركية الإنسان، وتكيفه المستمر مع البيئة المحيطة به. كذلك في العمارة هناك دائماً ما أسميه المعمار الدخيل والمعمار المتوطن، حيث الأول يظل غريباً تلفظه البيئة ببعديها المادي وغير المادي، أما الثاني فقد ينشأ في موقع ما، ثم ينتقل لبقعة أخرى يصدف أن يتكيف فيها مع احتياجات الناس ومع بيئتهم الطبيعية والثقافية، فيتطور ويزدهر كنسق يحمل صفاتٍ ثابتةً وأشكالاً متباينة، وهو ما حدث مع الروشن تماماً حينما انتقل من بلاد فارس وطاف على الكثير من الدول، فتلقى قبولاً عند شعوبها، وطوروه ليلبي احتياجاتهم ويتكيف مع ثقافاتهم المختلفة.

تحديث أم تطوير؟

هل نحتاج الروشن في مشروعنا؟ وكيف يمكننا تحديثه؟، هذان من الأسئلة التي طرحناها على أنفسنا أثناء التصميم، وكان علينا أن نفكر ملياً في إجابتها بصورة منطقية.

نعم نحن لدينا فراغات تحتاج لامتداد ومطل خارجي يوفر الخصوصية لمستخدمي المشروع، لا سيما وأننا في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي يمتاز زوارها بسمت إسلامي محافظ، فهي ليست كأي بقعة من بقاع الأرض، ومن المناسب أن يعيش زوارها صورة من صور حياة أهلها، وعلى الجانب الآخر فإن النوافذ المصنوعة من الألومنيوم أو الـPVC والزجاج ليست فقط ذات بصمة كربونية مرتفعة وتتسبب في إجهاد حراري داخلي عالٍ، بل هي أيضاً قبيحة، وليس بها أثر من جَمالٍ أو حرفةٍ فنية، وتحتاج لستائر قماشية وأخرى معتمة كي تحقق الخصوصية والتحكم في شدة الإضاءة.

الروشان – ونماذجه المختلفة في بلادنا العربية – من وجهة نظري هو المرادف أو النظير المحلي للشرفة في العمارة الغربية، والتي قد غزت مساكننا بعد استجلابنا لعمارتهم، وأثرت على شعورنا بالخصوصية حتى بات البعض منا لا يجد حرجاً في الخروج إليها بملابس النوم، ورويداً رويداً باتت تهدم ثابتاً أساسياً من ثقافتنا، إذ يلاحظ أن الأطوار الأحدث منها في بلادنا باتت بأسوار زجاجية!! إمعاناً في تقليد النموذج الغربي، وتأكيداً على عدم اكتراثنا بمسألة الانكشاف التام على الطريق، على الرغم من أن هذا السور الزجاجي يتناقض تماماً مع أجوائنا المتربة، ويحتاج لمجهود مضاعف للحفاظ على نظافته والبقاء عليه شفافاً لامعاً كما هو حاله في بلاده الأصلية.

في المقابل نجد الروشان يتجاوب مع محددات بيئتنا الحارة ذات الاسطاع الشمسي الشديد، ويتسق مع الجذر أو الثابت الأساسي في ثوابت ثقافتنا المحافظة التي تحدثت عنها في المقال السابق، ويضيف بعداً جمالياً إلى الواجهات الخارجية، ويحقق قدراً عالياً من الاستدامة من خلال خفض الطاقة المستهلكة وسهولة إعادة التدوير، وتحمل نقوشُه وأنساقُ شبكتِه الهندسيةِ بصمةً بصريةً تعبر عن أصحابه.

لكل ذلك كان من المناسب لنا أن نستخدم الروشن لتحقيق هذه الرؤى. ولكن هل نستخدمه بصورته التقليدية؟ أم أن علينا تحديثه؟

الحقيقة أن كلمة “تحديث” هي فخ مفهومي يقع فيه الكثيرون حينما تسيطر عليهم هواجس متلازمة “الحنين للماضي”! وهي التهمة التي يلصقها “الحداثيون” بكل من يحاول أن يعيد استخدام نسق أو عنصر بنائي “تقليدي” أو “تراثي”، فهؤلاء الحداثيون العرب يقاومون أيَّ شكلٍ من أشكال التحرر من التبعية الغربية، فيتربصون بأي محاولة لعبور الفجوة بين تراثنا وبين واقعنا، ليفرضوا عليها دائماً منظورهم تحت مسمى “التحديث”! وبالبحث عن المقصد من وراء ذلك المسمى، ستجد أنه مجرد فخ للالتفاف حول هذه المحاولة، لإعادتك إلى التبعية من جديد! فالتحديث من مفهومهم، والذي يباركونه، يكون محصوراً في الغالب في تغيير الشكل أو استخدام خامات صناعية أو تكنولوجيا “مستوردة”، وكأن القيام بذلك هو هدف قائم بذاته وليس مجرد وسائل قد نحتاجها أو لا نحتاجها!.

ما أؤمن به هو أن الحداثة ليست مرتبطةً بشكل، أو خامة أو تقنية، بل هي حالة تتحقق من خلالها المعايير التي نتجت عن العلوم الحديثة المعاصرة، مثل الاستدامة بمفهومها المادي وغير المادي، أي ما يتعلق بالطاقة والطبيعة والنفايات…إلخ، وما يتعلق بالراحة والسلامة والصحة وترسيخ الهوية الثقافية والرفاهية الإنسانية، وبالتالي فإن أي عنصر أو أي نسق تقليدي أو تراثي يحقق تلك المعايير يصبح “حداثياً”، بغض النظر عن شكله أو الخامة المصنوع منها أو التقنية المستخدمة في إنتاجه، ويصبح قابلاً للاستخدام في وقتنا الحالي، مادام يمكنه أن يؤدي وظيفته بكفاءة ويلبي احتياجاتنا المعاصرة في إطار تلك المعايير.

هذه الرؤية تحررنا من القيود والإرهاب الفكري الذي يمارسه “الحداثيون”، وتجعلنا نراجع موقفنا من تلك الأنساق بأن نرى بعضها لا يحتاج منا لأي تعديل، ويمكننا توظيفها في تصاميمنا مرة أخرى دون أي مشكلة، وأما البعض الآخر من تلك الأنساق إن كان لا يلبي احتياجاتنا المعاصرة على صورته التقليدية، ففي هذه الحالة تكون الإجابة الصحيحة هي أننا نحتاج تطويره وليس إهماله أو “تحديثه” أو استبداله.

ما هي المشكلة؟

حينما طبقنا هذه الرؤية على الروشان التقليدي الذي عرفته المدينة المنورة عبر القرون الماضية، وجدنا أن به مشكلة واحدة تحول دون تلبيته لاحتياجاتنا وأسلوب حياتنا المعاصرة، تلك المشكلة تمثلت في عدم قابلية تصميمه التقليدي للتحكم في توفير مستويات مختلفة من الإضاءة؛ فالفتحات البينية في شبكته الهندسية والتي يمر من خلالها الضوء ثابتة في شكلها وفي مساحتها، وبالتالي لا يسمح تصميمه التقليدي بالانفتاح الكامل على الخارج لإدخال إضاءة مباشرة عند الحاجة لذلك، وفي نفس الوقت لا يسمح بدرجة مناسبة من الإعتام كالتي نحصل عليها من الستائر أو المصاريع التي يتم تركيبها في غرف النوم بشققنا السكنية الحالية.

مقترحنا للحل

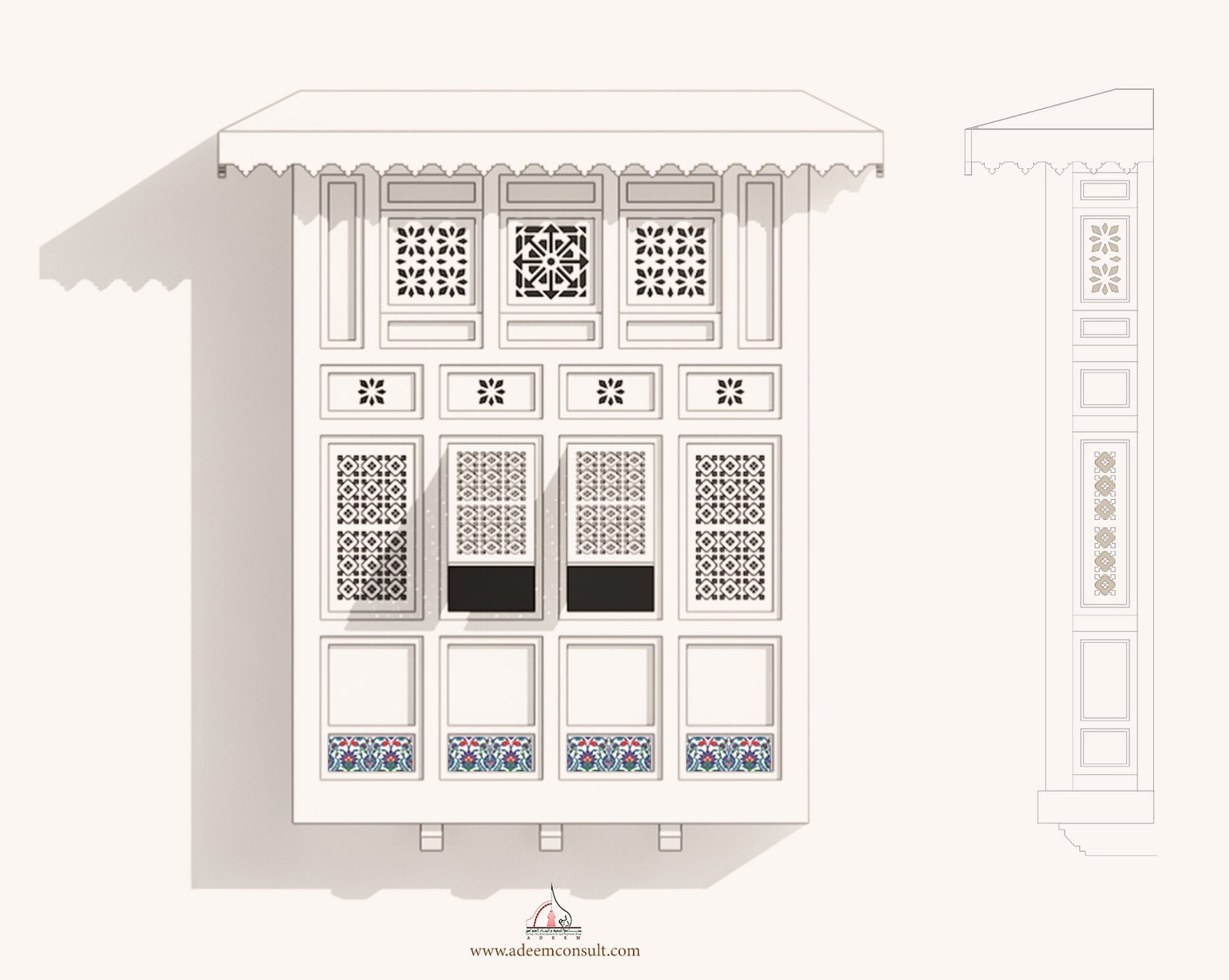

تدور فكرتنا لحل المشكلة حول تصميم النسق الهندسي -المكون لشبكة الفتحات- بحيث يحتوي على قطع خشبية ذات نسق تشكيلي جمالي بسيط، هذه القطع الصغيرة يتم تجميعها في الهيكل عن طريق تثبيتها على محاور معدنية دقيقة تتيح لنا تحريكها بزاويا مختلفة فتتباين بذلك نسب الإضاءة التي تسمح بمرورها، وتتغير كميتها وشكلها مع تغير زاوية الفتحة، حتى إنه يمكننا استخدامها لإغلاق الفتحات بصورة تامة تقريباً، وفي ذات الوقت تعطي تلك القطع والظلال الناجمة عنها تشكيلاتٍ بصريةً متباينةً مع كل زاوية تتخذها مما يضيف بعداً جمالياً كقيمة مضافة للروشان، تلك القطع أو الشرائح الخشبية المتحركة تمكننا الأدوات التقنية الحديثة من تصنيعها بدقة كبيرة، مما يساعد في رفع كفاءتها في الإغلاق، وبالتالي الإعتام التام بالفعل.

قد يبدو الحل بسيطاً للغاية ولكنه يحقق المطلوب منه، وهذا أمر جيد من وجهة نظري، فأنا على قناعة بأننا لا نحتاج لإنتاج حلولٍ معقدةٍ أو مبالغٍ فيها كي نشعر بالرضا عن جهدنا في التطوير، فكلما كانت الفكرة بسيطة وعملية ويمكن تطبيقها بسهولة في الواقع لتحقق الهدف المطلوب كلما كانت ناجحة.

هل الشكل مهم؟

العنصر الأكبر في تكوين الروشان يسمى “الغولة”، وهو يحتوي على أجزاء خشبية مزخرفة ومصمتة من أسفل، تعلوها شبكة من الفتحات ذات نسق هندسي زخرفي، مما يمنح الروشان شخصيته الجمالية، والتي كانت فيما مضى تُوَظَّف في التعبير عن المكانة الاجتماعية لصاحب المسكن. عند تصميم الزخارف والأنساق الهندسية المُشَكّلة لها كان علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً جوهرياً: ما أهمية هذه الأشكال لأهل المكان؟ وهل نحن مقيدون باستخدامها كما هي؟ أم لدينا هامش من الحرية لوضع جُمَلٍ بصريةٍ جديدة؟

دائماً ما أؤكد في كل فرصة على أن لكل مجتمع إنساني أشكالاً ومفرداتٍ بصريةً محببةً إلى نفسه يستخدمها للتعبير عنه كبصمة بصرية تميزه عن غيره، تلك المفردات مثلها مثل لهجة أهل المكان، لها خصوصية شديدة، ولا يمكن الاستغناء عنها، فإن تأملنا سنجد أن الأمر لا يقتصر فقط على العمارة، بل يظهر أيضاً في الأزياء والملابس والأدوات، فكما نستطيع أن نميز المثلث النجدي في واجهات مباني الدرعية بالرياض نستطيع أيضاً أن نميزه في الشماغ الملكي السعودي، ونراه مرسوماً على إبريق الشاي وعلى دلة القهوة هناك. والمثير أن تلك الحاجة للتعبير عن الشخصية والهوية من خلال الشكل تفرض على الإنسان أن يتمسك دائماً بتلك الجمل والمفردات البصرية الخاصة به، حتى ولو تشارك مع غيره في مجتمع آخر في نفس الزي أو الأدوات، فالشماغ والعقال السعودي يختلفان في شكلهما وطريقة ارتدائهما عن الغتره والعقال البحريني أو القطري ، وكذلك يمكننا أيضاً تمييز غطاء الرأس الذي تضعه المرأة المحجبة المصرية عن مثيله للمرأة السورية أو التركية، كل له بصمة بصرية مميزة.

لقد كان من المهم علينا أن ندرس المفردات البصرية والأنساق الهندسية المميزة للروشان التقليدي، ليس بغرض استنساخها ولكن بغرض صياغة جُمَلٍ بصرية جديدة منها، يمكنها أن ترضي ذائقة أهل المكان المعاصرة الحالية، أُشَبّهُ الأمرَ تماماً كمن استخدم الحروف العربية في صياغة قصيدة شعرية جديدة تحمل لهجة محلية تتسق مع المزاج الخاص للمجتمع الذي ستلقى عليه.

لقد قصدنا أن تكون الجُملُ الجديدة التي سنستخدمها بسيطةً وجميلةً في نفس الوقت، بحيث يمكن لنا إنتاجها على يد حرفيين من الشباب السعودي الموهوب الذي تزخر به مراكز الحفاظ على التراث المنتشرة في مدن المملكة مثل مركز “ورث” بمدينة الرياض.

كيف سنصنعه؟

نحن لسنا ضد “التطور” أو مواكبة العصر وأدواته، وبالتأكيد لن نصنع الروشان المعاصر بنفس الأسلوب التقليدي القديم، فمرة أخرى هناك ثوابتٌ وهناك متغيرات، فالأدوات والمعدات من المتغيرات، حيث أصبح هناك إمكانيات كبيرة تتيحها التقنيات المعاصرة وأدواتها التي تيسر مهمة تصنيع أجزاء الروشان المختلفة بأقل جهد ممكن، وفي نفس الوقت لا تلغي مهارة الفنان أو الصانع الحرفي، لهذا أتصور أنه ينبغي لنا الموازنة بين العنصر البشري وبين الماكينة، حيث لا يجب أن يطغى أحدهما على الآخر، فالإنسان يشعر بالقيمة من وراء الإنجاز، ويشعر بالشفاء من جراء العمل بيديه، كما تخبرنا أحدث الأبحاث والتي تعتبر ممارسة الفن يدوياً نوع من أنواع الاستشفاء النفسي، ولهذا فأنا أتصور أن من المنطقي ألا نخسر هذه الأبعاد الإيجابية وننجرف وراء ميكنة كل شيء، وأيضاً لا نعود للوراء ونترك كل ما تحت أيدينا من إمكانيات تقنية ونعمل كما كان أجدادنا يعملون…..التوازن هو كلمة السر.

بخصوص الخامات فليس من المنطق أن نستبدل الخشب بأي خامة أخرى، فالخشب له وظيفة أساسية في تنظيم الحرارة والرطوبة ويسهل تشكيله، وهو أيضاً خامة متجددة، وبصمتها الكربونية أقل بكثير من الألومنيوم أو الحديد – وهو أمر مثبت علمياً – وفوق هذا وذاك فهناك فرصة لتطوير إنتاج الخشب محلياً في المملكة باستزراع غابات من أشجار الأثل، ومعالجة أخشابها بالتقنيات الحديثة لتحل محل الأخشاب المستوردة وتؤدي نفس الوظيفة في الرواشين.

القيمة المضافة

نحن كمعماريين لسنا مجرد بنائين، بل تقع على عاتقنا مسئوليةَ تنميةِ مجتمعاتنا ودعمِ قضاياها الأساسية، ولهذا ففي تصوري فإن تصنيعَ عنصرٍ بنائيٍّ بسيط كالرواشين لا يحتاج إلى قاعدة صناعية ضخمة، بل سيخلق فرصَ عملٍ جديدةً لاستثمارات صغيرة الحجم متمثلة في ورش نجارة حديثة، وقد يحفز على تطوير إنتاج أخشاب محلية بعد أن يرفع الطلب عليها، فضلاً عن أنه يساهم في التعبير عن الطاقات الفنية والحرفية داخل المجتمع مما يخلق حالة أعمق من الإنتماء، ويعزز فرص التوزيع العادل للثروة بداخله، وهو ما لا تحققه النوافذ المعاصرة التي تنتجها المصانع الكبيرة، ذات رؤوس الأموال الضخمة العابرة للقارات.

الروشان / الشرفة

في إطار تصميمنا للمشروع واجهتنا إشكالية تمثلت في طلب الدراسة التي قام بها المُشَغّل الفندقي وجود شرفات تطل على الخارج بوحدات الإقامة الفندقية، ويعزز هذا الطلب أن اللوائح المنظمة للفنادق بالمملكة تنص على منح المنشآت الفندقية درجات تميُّز في حال وفرت شرفات خارجية بوحدات الإقامة بها.

هذا النسق لم يكن عنصراً تراثياً في العمارة التقليدية بالمدينة المنورة، بل تم نقله كنسق وافد من العمارة الغربية، وأصبح علينا أن نتعامل معه كأمر واقع، وكما سبق أن أوضحت فإن هذا النسق يتناقض مع بيئتنا الثقافية والطبيعية ولا يتسق مع هويتنا، فما العمل إذاً؟

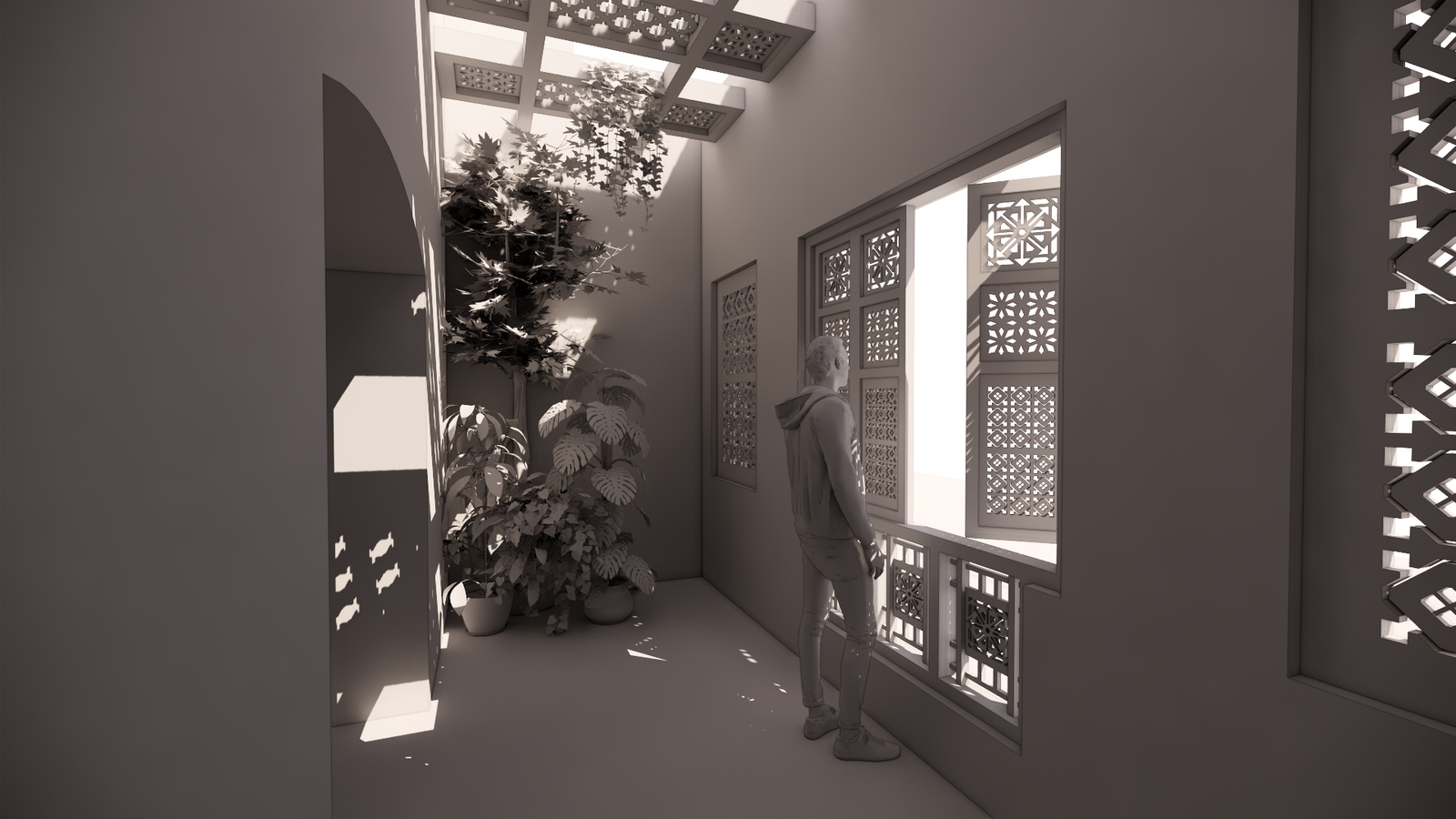

لقد اجتهدنا في علاج هذا التناقض عن طريق تطوير الشرفة لتصير وكأنها مزيج من روشان كبير وفناء خارجي في نفس الوقت، وذلك عن طريق تزويدها بواجهة من مشربيةٍ متحركةِ الضُّلف، إذ توفر عند إغلاقها الخصوصية للجالسين فيها وتتحول إلى ما يشبه الفناء المعلق بعد تزويدها بأحواض للزراعة مما يجعلها توفر قدراً من البرودة بفعل النباتات بداخلها، فتصبح وكأنها فراغ عازل انتقالي لحماية الفراغ الداخلي، بهذه الكيفية يصبح لدينا مرونة تامة لاستخدام هذا العنصر بثلاث حالات مختلفة: شرفة تقليدية، أو روشان كبير، أو فناء معلق، كل وفق رغبة المستخدمين وجاهزيتهم لكل حالة.