هويتنا وأنساقنا البنائية التقليدية، عودة للحياة من جديد

المقال الأول – هويتنا

يكثُر الحديث من آن لآخر حول “الهوية” وتفسيرها من منظور العمارة والعمران، ويصاحب ذلك العديد من الأسئلة التي يطرحها البعض من قبيل :

هل الهوية هي مجرد مفردات تشكيل تظهر فقط على الواجهات الخارجية؛ كاستخدام زخارف وألوان وخامات محددة، والالتزام بنسب وأشكال فتحات وأقواس بعينها؟ أم أن التعبير عنها يمتد لما هو أعمق من ذلك؟ وهل إذا استنسخنا جُمَلَ تعبيرٍ بصريٍّ تقليدية نكون بذلك قد أصبنا هدفنا وأظهرنا هويتنا؟ أم أن هناك فرصة بل وواجب لعمل صياغات جديدة وجُمَلاً وعباراتٍ جديدة؟ وما أهمية تلك المفردات وتلك الجمل البصرية للتعبير عنا؟ هل هي عديمة الأهمية؟ أم هي تخدم بُعداً أساسياً في طبيعتنا الإنسانية لا يجب إغفاله؟ أم ترتبط أهميتها بسلسلة من الأبعاد الأخرى وتكتسب وضعاً نسبياً بينهم؟ وما هي تلك الأبعاد الأخرى؟ وهل من الممكن أن نوازن بين توظيف عناصر وأنساق بناء متوارثة وبين احتياجاتنا المعاصرة؟ وإلى أي مدى يمكن تحقيق هذا التوازن في ظل المحافظة على حالة “العمارة الصادقة” التي نسعى لإرسائها كمفهوم شامل للعمارة التي نستهدفها؟

في هذا المقال -وما يتبعه من مقالات قادمة بإذن الله – لن أتناول هذه النقاط من زاوية تنظيرية؛ بل سوف أجتهد في عرض رؤيتي حول إجابة ومناقشة هذه الاستفسارات من خلال عرض لتجارب مهنية واقعية مارستها عبر السنوات الماضية – ولا أزال – كي أفسح المجال للتطوير ونقل الخبرة والتجربة، عَلَّنَا نستطيع -مع الوقت- بلورة ممارسات وتصاميم أكثر صدقاً وتعبيراً عنا وعن هويتنا.

بداية أرى أنه من الواجب علي أن أقول رأيي صراحة وبوضوح شديد بأن : الهوية ليست مجرد تعبيرات بصرية يتم استنساخها ولصقها على الواجهات الخارجية، وإلا أصبحنا كمن يغلف وجهه بمساحيق تجميل لا أكثر ليخفي ملامحه الحقيقية، أو كمن يصنع “ديكوراً مسرحياً” سطحياً لا أثر له في القلب، وقد أتفهم الدعوات والمبادرات الرسمية التي تُبذل في بعض الأماكن هنا وهناك بإصدار “أكواد” أو “دلائل تصميمة” للواجهات الخارجية لتوجيه أو تحفيز المصممين نحو استخدام مفردات بصرية محددة في مناطق أو أقاليم معينة كمحاولة لضبط الذوق العام، مُحاولةُ إضفاء “طابعٍ” محلي في تلك الأماكن، وأجدها مبادرات جيدةً ولا بأس بها “كبداية”، ولكنها لا تفي بالغرض ولا تحقق الهدف المنشود من خلق هوية حقيقية لعمارة محلية معاصرة، ذلك لأنها تفتقد العمق والصدق، فكما يدهشك رؤية سائح أجنبي يحمل في عقله أفكاراً وثقافةً غربية، وتجده يرتدي جلباباً ويضع غطاءَ رأسٍ عربي(!)، فبالمثل يدهشك أن ترى بنايةً في مدينةٍ عربية تقع وسْط الصحراء القاحلة، وتتخذ سقفاً مائلاً من القرميد، على الرغم من جفاف المناخ وشح الأمطار!!! فكلاهما لا يعبر مظهرُه عن مخبرِه.

إنني أتحفظ حقيقةً على تعبيرات يسوقها البعض كمثال: “تفهم الهوية” ، “استيعاب الهوية” ، “استعادة الهوية” ….إلخ، ثم تكتشف أن جُل ما كان يعنيهم هو التعبيرات الخارجية بالواجهات دون النفاذ لفهم واستيعاب الجذور الثقافية التي نتجت عن تلك التعبيرات أو الأنساق المُشَكِّلة لها، والتي عند إداركها سيكون من الممكن بالفعل استعادة الهوية، فالمشربية (المشرفية) لم يصنعها المعماري القديم لمجرد تصفية الضوء وترشيحه، أو مجرد التهوية الطبيعية، ولكن لتحقيق الخصوصية التي فرضتها عليه عقيدتُه ومبادؤه، والتعبير عن الذات المبدعة المتأثرة بعلوم الهندسة والفنون في نَظْم تلك المنمنمات الخشبية الدقيقة، وإظهار براعةِ ودِقَّةِ الصنعة التي سادت في وقته، تلك جميعها تمثل جذوراً تقف وراء هذا النسق المعماري الرائع.

هناك حقيقةٌ أحتاج أن أُذَكِّر بها دائماً أبناءَنا من شباب المعماريين، ألا وهي أن الهوية لا تنعكس فقط على الواجهات الخارجية للمبانيَ في صورة تعبيراتٍ بصرية بعينها، بل إن لها انعكاساتٍ مختلفةً على أنساقٍ كثيرةٍ أخرى قد لا يلتفت لها البعض، فالحائط السميك العازل للصوت والذي يفصل غرفَ المسكنِ الواحد، أو الشققَ السكنية عن بعضها البعض، هو انعكاسٌ لهويتنا التي ترعى الخصوصية السمعية للعائلات، وتحافظ على علاقات الجيرة الطيبة. والمدخلُ الخاصُ للضيوف المؤدي إلى المضيفة “الصالون” مباشرةً -والذي كان يميز بيوتنا في الماضي قبل أن يختفي في زمنٍ قريب – كان أيضاً يعبر عن صورةٍ من صور الهوية التي تحرصُ على الحفاظ على حرمة المسكن والفصل بين أصحابه وبين ضيوفِهم، ورفعِ الحرج عن الاثنين، وتوفيرِ الخصوصيةِ لهما، الأمر نفسُه ينطبق على فراغ المطبخ المغلق، الذي كانت أمهاتنا تقضي فيه أوقاتاً كثيرةً لطهو الأطعمة المميزة لثقافتنا، قبل أن تغزونا ثقافة الوجبات السريعة، وقبل أن ينفتح هذا الفراغ ليصير “مطبخاً أمريكياً” لا يتناسب مع ثقافة الطعام لدينا. لقد كان مطبخنا التقليدي هو الأنسب لثقافتنا التي ترى إكرام الضيف بطعام منزلي أصلاً من أصولنا، وترى أن من حق المرأة التمتعَ بفراغٍ فسيحٍ له خصوصيته لممارسة فنون الطهو وإظهار موهبتها الخاصة فيه.

الأمثلة كثيرة ويصعب حصرها، وجميعها تخبرنا عن حقيقة تغلغل الهوية، وتأثيرها وانعكاسها على الكثير من أنساقنا المعمارية والعمرانية.

قد يسألني أحدهم ويقول لي : وما هي أهمية الهوية؟ وما هي شكل هويتنا في تصورك؟ ومجتمعاتنا اليوم أصبحت موزاييك (فسيفساء) واسعَ التنوع من الشخصيات المتأثرة بروافد ثقافية ومعرفية متعددة، تكونت لديها رؤىً وميولاً وأفكاراً متباينة للغاية؟

إجابتي هي: أن الهوية والإنتماء يشكلان الوعيَ الجمعيَ للمجتمعات، ويصنعان اللُحمةَ التي تربط الأفراد بداخلها، فبدونهما لا نستطيع أن نصبح مجتمعاً متماسكاً، ولا نستطيع أن نؤدي أي عمل جماعي، ما دُمْنا لا تجمعنا أيةَ أرضية مشتركة، ويحضرني هنا ما ذكره الدكتور “هيثم الحاج علي” في مقال له بعنوان : (لماذا نحتاج إلى الثقافة .. فى ضرورة أن نواجه عواصف الاختراق)، حيث يقول :

” ……. الثقافةُ التي يسعى البعض لفرضها أو محوها، هي ذلك الكلُّ المعقد الذي يشمل معارفَنا، وإيمانَنا، وفنونَنا، وأخلاقَنا، وقوانينَنا، وأعرافَنا، وكلَّ القدراتِ والعاداتِ التي نكتسبُها كأعضاء في جماعة، وهي المعايير التي تحدد معنى حياتنا، والرموزَ التي توجه غاياتِنا، إنها الأساس الذي تقوم عليه حضارتنا وتميزنا عن الآخرين.

من هنا تبرز أهمية مفهوم “الأمن الثقافي”، وهو شعور الفرد والجماعة بالاطمئنان على هويتهم، والإحساس بالأمان عليها من الخطر، والهجوم، والتهديد، والمحو، والتشويه، فالأمن الثقافي ليس مجرد حمايةٍ للتراث، بل هو صونٌ للوجودِ ذاته، فمن لا هوية له، لا وجودَ له في معتركِ الأمم……….”

في هذا السياق تصبح الهوية هي القلبُ النابضُ للثقافة الذي يحميها من الاندثار، وهي البصمة التي تميزُنا عن غيرنا من المجتمعات. وعلى الرغم من وصف صاحبنا بأننا “موزاييك” متنوع، إلا إنه في واقع الأمر لدينا جذوراً وثوابت، فالثقافة لا يوجد لها رافدٌ واحدٌ، بل عدة روافد، بدءاً من اللغة والدين والأخلاق والتاريخ، مروراً بالبيئة الطبيعية والمناخ، ووصولاً لمنظومة القيم والأعراف والعادات والتقاليد. وهذه الروافد صنعت في مجتمعاتنا قواسمَ وسماتٍ مشتركةً تربطنا جميعاً، ولا يمكن تغافلها أو تخطي أثرها، وهي التي تصطبغ بها هويتنا وتعبر عنا كمجتمع وليس كأفراد، وتلك الثوابت والقواسم المشتركة قد تخضع للتجديد، لكنها لا يمكن أن تتبدل، على سبيل المثال من ثوابتنا -كمجتمع شرقي- الغيرةُ على العِرض، والحرص على الستر والخصوصية، وهذا أمرٌ لا يقبل غالبيتُنا خلافَه، ولذلك ستجد غالبية بيوتنا -على الرغم من وجود نوافذ زجاجية كبيرة بها تناقض هذا الثابت في هويتنا- قد عالجناها بالستائر القماشية التي تحجب الرؤية وتحفظ لنا خصوصيتنا من جديد، وإذا تأملت في سمات هويتنا الجامعة، ستجد مجموعاتٍ من تلك الثوابت التي يمكنك رؤيتها بوضوح، وتميزنا عن سائر المجتمعات الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، ستجد أننا مجتمع يتحدث اللغة العربية، يعتنق غالبيته دين الإسلام، وأقباطنا يعتنقون الأرثوذوكسية، تاريخنا ممتد في هذه المنطقة لآلاف السنين، نقطن بقعة جغرافية منبسطة، معظمها أراض صحراوية، مناخها حار وأمطارها شحيحة، نتوارث قدراً كبيراً من الأعراف والتقاليد المحافظة، التي تجعلنا حتى الآن نحافظ على العِرض ونتمسك بالخصوصية، ونتشبث بمفهوم العائلة، ويستنكر معظمنا العلاقات المحرمة، ونقدر الشهامة ونحتفي بالكرم، هذه السمات وغيرها هي ما تمثل التيار العام للوعي الجمعي في مجتمعاتنا وبالتالي يصبح كل تعبير عنها -ماديّ كان أو غير مادي- هو تعبيرٌ عن هويتنا الجامعة، فيظهر ذلك في سلوكنا وتعاملاتنا وفنوننا وعمارتنا وطعامنا وملبسنا وأدواتنا ومناسباتنا وفاعليات حياتنا…….جميعها تصطبغ بتلك السمات.

إن أردنا أن نعكس هذه السمات على عمارتنا وعمراننا، سنجد أن هويتنا يناسبها أن نسكن في مساكن تتمتع بالخصوصية البصرية والسمعية، وأن تكون على بساطتها تسمح بالحفاظ على قيم العائلة ووشائج العلاقات الإنسانية مع الأقارب والجيران، وأن تكون محصنة أمام قسوة المناخ الحار، وطرقاتنا المؤدية إليها تتمتع بقدر وافر من الظلال، وتسمح أيضاً بعلاقات الجيرة الطيبة – التي يوصي بها ديننا- وأن تكون مبانينا منبسطة مثل أراضينا، وغير مسرفة أو متكلفة، فلا تبذير في ماء -هو شحيح بالأساس- ولا إسراف في طاقة تكون بيوت الفقراء منا أولى بأموالها، ومدنُنا تراحميةٌ تسمح للجميع أن يحيا حياةً طيبةً بكرامةٍ إنسانيةٍ، فالخدمات الحضرية تتوفر للجميع ولا تفرق بين غني وفقير، وجميع ذلك يُصَمَّم ويعمل بعلوم وتقنيات ومواد نمتلكها -حيث اليد العليا خير من اليد السفلى- وبإتقان من يراقب الله في عمله، لا من يؤديه لمجرد الحصول على المال.

قد يقول قائل: أنت تحلم بالمدينة الفاضلة، وماذكرتَه لا يعدو مجرد أماني وأحلام، كيف يمكن ترجمتها إلى واقع وحقيقة؟

نعم قد يبدوالأمر كذلك، إن نظرنا إليه من منظور المتخاذل الخاضع المتكاسل عن المبادرة، والحمد لله أن هذا ليس بحالنا جميعاً، وأن هناك من الرواد من قاوم وحاول وبادر، ومن ورائهم جيل من بعد جيل يساهم في التغيير الذي يوماً ما سيحقق تلك الأماني وسيخلق عمارة تعكس هويتنا، ولكن حتى نصل إلى تلك النقطة، فكل ما علينا فعله هو ألا نتوقف عن المقاومة والمحاولة مهما كان حجمها، فبالتأكيد سنضيف شيئاً في هذا الطريق.

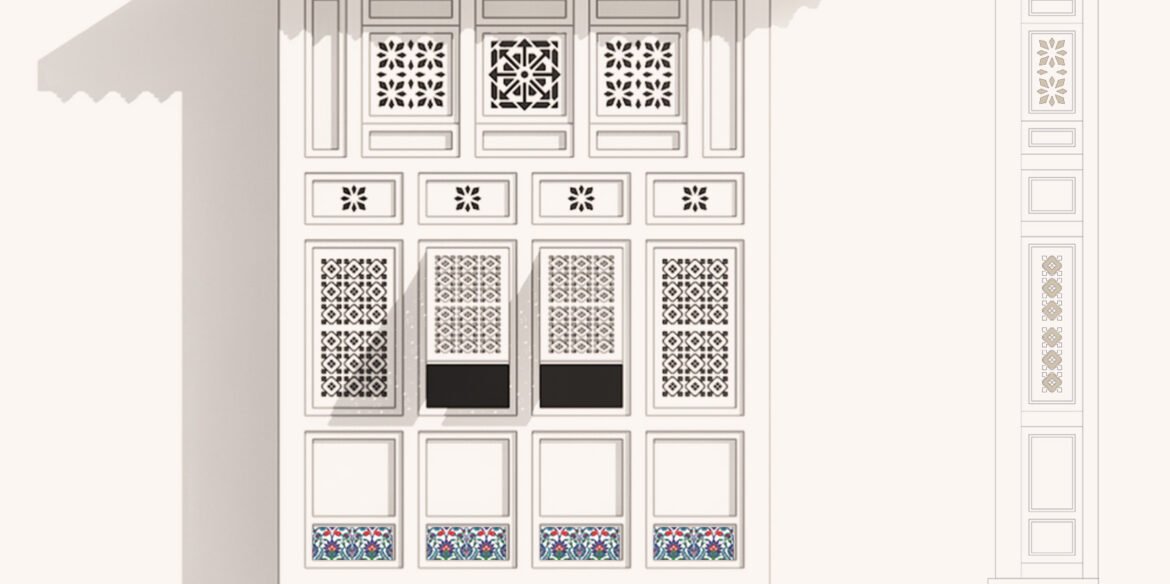

في المقال القادم بإذن الله سوف أعرض عليكم مجموعة من الأنساق التقليدية المرتبطة بهويتنا التي اجتهدنا في تطويرها لتتناسب مع احتياجاتنا المعاصرة وإعادتها للحياة لتؤدي دورَها من جديد.